1、适用范围

本标准规定了餐饮业大气污染物的排放控制、监测以及标准的实施与监督要求。

本标准适用于重庆市行政管辖区内餐饮单位大气污染物排放控制和管理;也适用于排放油烟的食品生产、加工企业和非经营性单位内部职工食堂大气污染物排放控制和管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为;新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《重庆市大气污染防治条例》等法律、法规、规章的相关规定执行。

本标准不适用于居民家庭烹饪,以及以蒸、煮烹饪方式为主的不扰民的餐饮单位。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准(试行)

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

GB/T 14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

HJ 38 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 餐饮单位 catering unit

处于同一建筑物内,隶属于同一经营者的所有排烟灶头,计为一个餐饮单位。

3.2 现有餐饮单位 existing catering unit

指本标准实施之日前,已建或在建的餐饮单位。

3.3 新建餐饮单位 new catering unit

指本标准实施之日起,新建、改建和扩建的餐饮单位。

3.4 重点控制区域 key control districts

万州区、黔江区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、江津区、合川区、璧山区、铜梁区为重点控制区域。

3.5 一般控制区域 general control districts

指除重点控制区域之外的重庆市行政区域。

3.6 标准状态 standard condition

指温度为 273.15K,压力为 101.325KPa 时的状态,简称“标态”。本标准规定的餐饮业大气污染物浓度值及排风量值均为标准状态下的干气体为基准。

3.7 餐饮油烟 cooking fume

指食品烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机物质及其加热分解或裂解产物,统称为餐饮油烟。

3.8 非甲烷总烃(NMHC)non-methane hydrocarbons

餐饮油烟排放过程中产生的挥发性有机物,采用HJ 38规定的监测方法,检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称(以碳计)。

3.9 餐饮油烟净化设备 cooking fume abatement equipments

对餐饮油烟进行净化处理的各种设备及其组合。

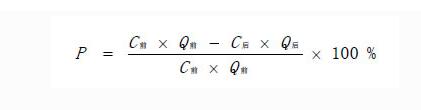

3.10 污染物去除效率 removal efficiency of pollutants

指经净化设备处理后,被去除的污染物与净化之前的餐饮油烟大气污染物的质量百分比。本标准中餐饮油烟大气污染物的去除效率计算公式为:

式中:P——指污染物的去除效率,%;

C前 ——净化设备前的污染物浓度,mg/m3 ;

Q前 ——净化设备前的排风量,m3 /h;

C后 ——净化设备后的污染物浓度,mg/m3 ;

Q后 ——净化设备后的排风量,m3 /h。

3.11 环境敏感目标 environmentally sensitive target

指按 GB 3095 规定划分为一类功能区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类功能区中的居民区、文化区等人群较集中的环境空气保护目标,以及对餐饮单位排放大气污染物敏感的区域及对象。

4、餐饮业大气污染物排放控制要求

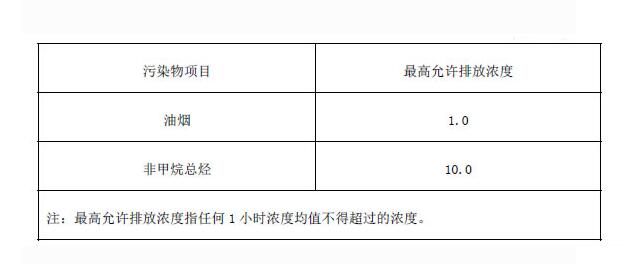

4.1 最高允许排放浓度

自本标准实施之日起,重点控制区域内的餐饮业大气污染物最高允许排放浓度,应符合表 1 的规定。

自2019年6月1日起,一般控制区域内的餐饮业大气污染物最高允许排放浓度,应符合表 1 的规定。

表 1 餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 单位:mg/m3

4.2 运行操作要求

4.2.1 餐饮业大气污染物应通过集气罩收集经净化设备处理后达标排放,未经任何设备净化排放视同超标。集气罩的投影周边应不小于烹饪作业区。

4.2.2 餐饮单位应根据其规模、主要污染物等情况,选择相应去除效率的净化设备,以确保达标排放。

餐饮单位的规模划分遵照附录 A 执行,净化设备的污染物去除效率选择参见附录 B。

4.2.3 餐饮业大气污染物净化设备应与排风机联动,其额定处理风量不应小于设计排放风量(设计排放风量=基准灶头数×基准风量,单个基准灶头的基准风量以 2000m /h 计)。排烟系统应做到密封完好,禁3止人为稀释排气筒中污染物浓度。

4.2.4 餐饮业大气污染物净化设备应定期维护保养、保证正常运行,排气筒出口及周边无明显油污。原则上,净化设备至少每月清洗、维护或更换滤料 1 次,净化设备使用说明另有规定的按其要求执行。净化设备安装或更换时,应在设备易见位置粘贴标志,显示提供安装或更换服务的单位名称、联系信息和日期。餐饮单位应记录日常运行、清洗维护或更换滤料等情况,记录簿应至少保留一年备查。

4.2.5 餐饮单位产生特殊气味并对周边环境敏感目标造成影响时,应采取有效的除味措施。新建餐饮单位排放的臭气浓度不得超过 80(无量纲),现有餐饮单位排放的臭气浓度不得超过 120(无量纲)。

5、餐饮业大气污染物监测要求

5.1 餐饮业大气污染物采样测试孔位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头和断面急剧变化部位,测试孔内径应不小于 80mm。采样位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于 3 倍烟道直径,或距上述部件上游方向不小于 1.5 倍烟道直径处,对矩形烟道,其当量直径 D=2AB/(A+B),式中 A、B 为边长。

5.2 当风管截面积小于 0.5m2时,采样点取动压中位值处;超过上述截面积时,则按 GB/T 16157 有关规定进行。

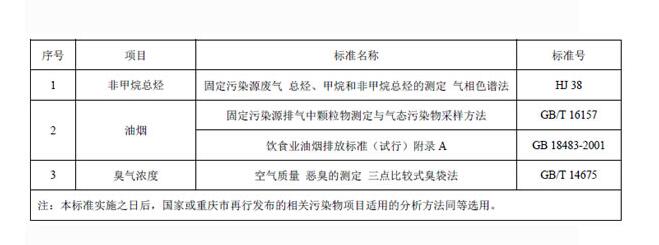

5.3 餐饮业大气污染物测定方法

餐饮业大气污染物的分析测定应按照表 2 规定的方法执行。

表 2 餐饮业大气污染物测定方法

5.4 对餐饮单位油烟排放情况进行监测时,应将采样时段安排在经营时段或烹饪作业时段进行,采样次数为连续采样 5 次,每次 10min。5 次采样分析结果中任何 1 个数据小于最大值的四分之一,则该数据为无效值,不能参与平均值计算。数据按规范取舍后,至少有 3 个数据参与平均值计算。若数据不足3个,则需重新采样。

5.5 对餐饮单位非甲烷总烃排放情况进行监测时,与油烟采样位置一致,应将采样时段安排在经营时段或烹饪作业时段进行,在 1 小时内,以等时间间隔采集 4 个样品,并计平均值。

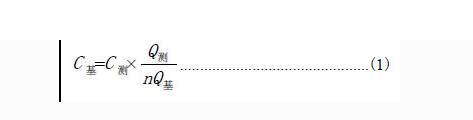

5.6 餐饮单位油烟、非甲烷总烃的实测排放浓度应按公式(1)折算为基准风量时的排放浓度:

式中:

C基——折算为单个灶头基准排风量时的排放浓度,mg/m3 ;

Q测——实测排风量,m3 /h;

C测——实测排放浓度,mg/m3 ;

Q基——单个灶头基准排风量,大、中、小型均为 2000 m3 /h;

n——采样期间实际投入的基准灶头数,个。

5.7 基准灶头数按投入使用的灶头总发热功率、集气罩灶面投影总面积、经营场所使用面积或就餐座位数的先后顺序折算,每个基准灶头对应的发热功率为 1.67×108 J/h,对应的集气罩灶面投影面积为 1.1 m2 。

当灶的总发热功率和集气罩灶面投影面积无法获得时,基准灶头数也可按经营场所使用面积或就餐位数量折算(遵照附录 A 执行)。

6、标准实施与监督

6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护主管部门负责监督实施。

6.2 在任何情况下,餐饮单位应遵守本标准规定的大气污染排放控制要求,安装符合要求的净化设备并按操作规范运行。各级环保部门进行监督性检查时,可对烹饪作业期间排放污染物即时采样,监测结果作为判定大气污染物排放浓度是否符合排放标准的依据。

附录 A

(规范性附录)

餐饮单位的规模划分

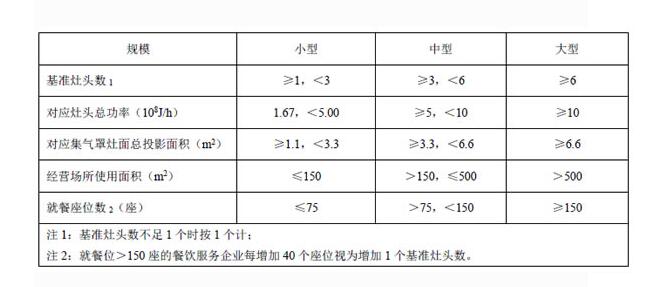

表 A.1 餐饮单位的规模划分

A.1餐饮单位划分为大型、中型和小型三个规模。基准灶头数按投入使用的灶头总发热功率或集气罩面投影总面积折算,电蒸箱发热功率不计。每个基准灶头对应的发热功率为 1.67×10 J/h;对应的集气罩灶面投影面积为 1.1 m 。当投入使用的灶头总发热功率和集气罩灶面投影面积无法获得时,基准灶头数也可以按经营场所使用面积或就餐座位数折算。餐饮服务单位的规模划分见表 A.1,基准灶头数的按投入使用的灶头总发热功率、对应集气罩灶面总投影面积、经营场所使用面积、就餐座位数的先后顺序折算。

附录 B

(资料性附录)

净化设备的污染物去除效率选择

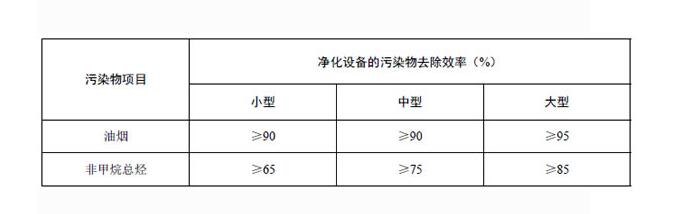

B.1 餐饮单位应根据其规模大小、排放的主要污染物种类选择净化设备。净化设备的污染物去除效率

选择参考见表 B.1。

表 B.1 净化设备的污染物去除效率选择参考

附录 C

(资料性附录)

净化设备运行维护记录要求

C.1 餐饮单位应印制餐饮业大气污染物净化设备运行维护记录簿,记录簿内容至少应包括净化设备的名称、型号、维护日期、维护内容等。